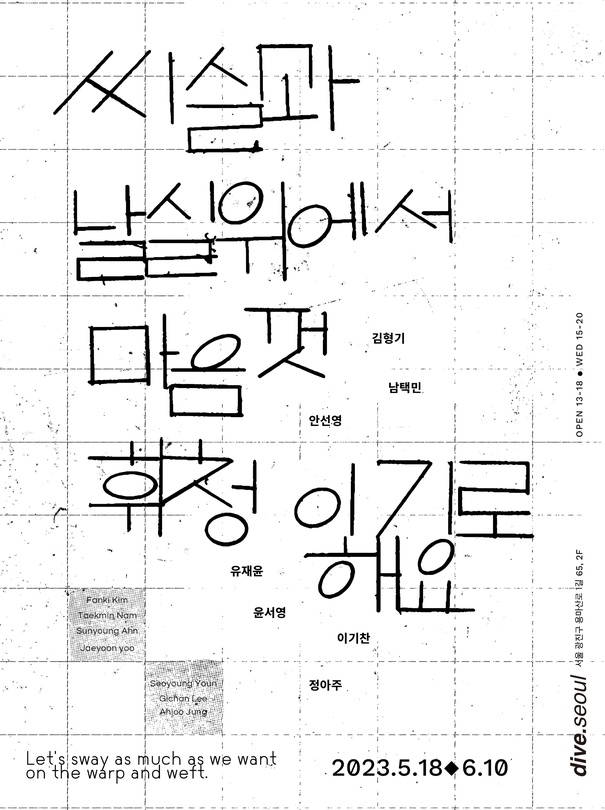

씨실과 날실 위에서 마음껏 휘청이기로 해요. Let's sway as much as we want, on the warp and weft

갤러리 다이브서울

2023년 5월 18일 ~ 2023년 6월 10일

우리는 사랑을 합니다. 그런데, 사랑이 뭘까, 하는 의문이 생겼습니다.

어떤 말들에는 사실 의미가 없더군요. 그저 비어 있습니다. 그런 말들을 생각해 보니, 꽤 많았습니다. ‘하늘’, ‘바다’, ‘감동’, ‘삶’, ‘사람’, ‘너’, 그리고 ‘사랑’도요. 우리는 이렇게 아무것도 말하지 않는 말들을 들으며 마치 같은 것을 보고 있다고 착각하곤 합니다. 그와 내가 사랑을 할 때 그의 사랑과 나의 사랑조차 절대 같지 않은데도 그렇죠. 그런데, 아무것도 담지 못한 말들은 비어있는 것으로 적어도 그 허무는 담고 있는 것 같아요. ‘사랑’은 그저 허무한 낱말로 남습니다.

다시, 우리는 사랑을 합니다. 이 텅 빈 낱말이 말하는 무언가를 합니다. 이것이 말로 튀어나올 때, 공허해도 어쩔 수 없이 나타날 때, 무언가 감각됩니다. 허무가 아닌, 감정의 조각이, 말이 결정되기 전의 어떤 호흡이나 제스쳐 같은 무언가 말입니다.

우리의 사랑은 누구에게도 닿지 못하고, 말해도 말해도 이해할 수 없는 지점이 있습니다. 저는 그게 사람이 결국 혼자 죽기 때문이 아닐까, 생각도 해봅니다. 그럼에도 사랑을 합니다. ‘그럼에도’가 중요한 것 같습니다. 도달하지 못할 것을 알고 하는, 덧없음을 알고 하는 사랑은 우리가 의미의 허무가 아닌 감각의 충만함에 집중할 수 있도록 도와줍니다.

우리는 이런 숨결과 몸짓의 감각을 모아보고자 합니다. 씨실과 날실, 들숨과 날숨, 마중과 배웅, 사람과 사람의 교차점에서 일어나는 일들에 대해 살펴보려고 합니다. 사랑을 하고 계신지, 어떤 사랑을 하고 계신지, 이런 우리의 생각에 대해 어떻게 생각하시는지 궁금합니다. 시간과 품이 들겠지만, 허무할지도 모르겠지만, 우리는 이곳에 사랑의 감각을 모아봅니다.

참여작가: 김형기, 남택민, 안선영, 유재윤, 윤서영, 이기찬, 정아주

* 아트바바에 등록된 모든 이미지와 글의 저작권은 각 작가와 필자에게 있습니다.